こんにちは、ニムヒロです!

私は2025年電験三種に合格しました。

その成功体験からノウハウを発信し、皆さんにもこの成功体験を味わってもらいたいと思いブログを立ち上げました。

何故情報発信するのかはこちらに記載しています。↓

自己紹介〜私がブログを始めた理由「皆さんと成功体験がしたい!」〜

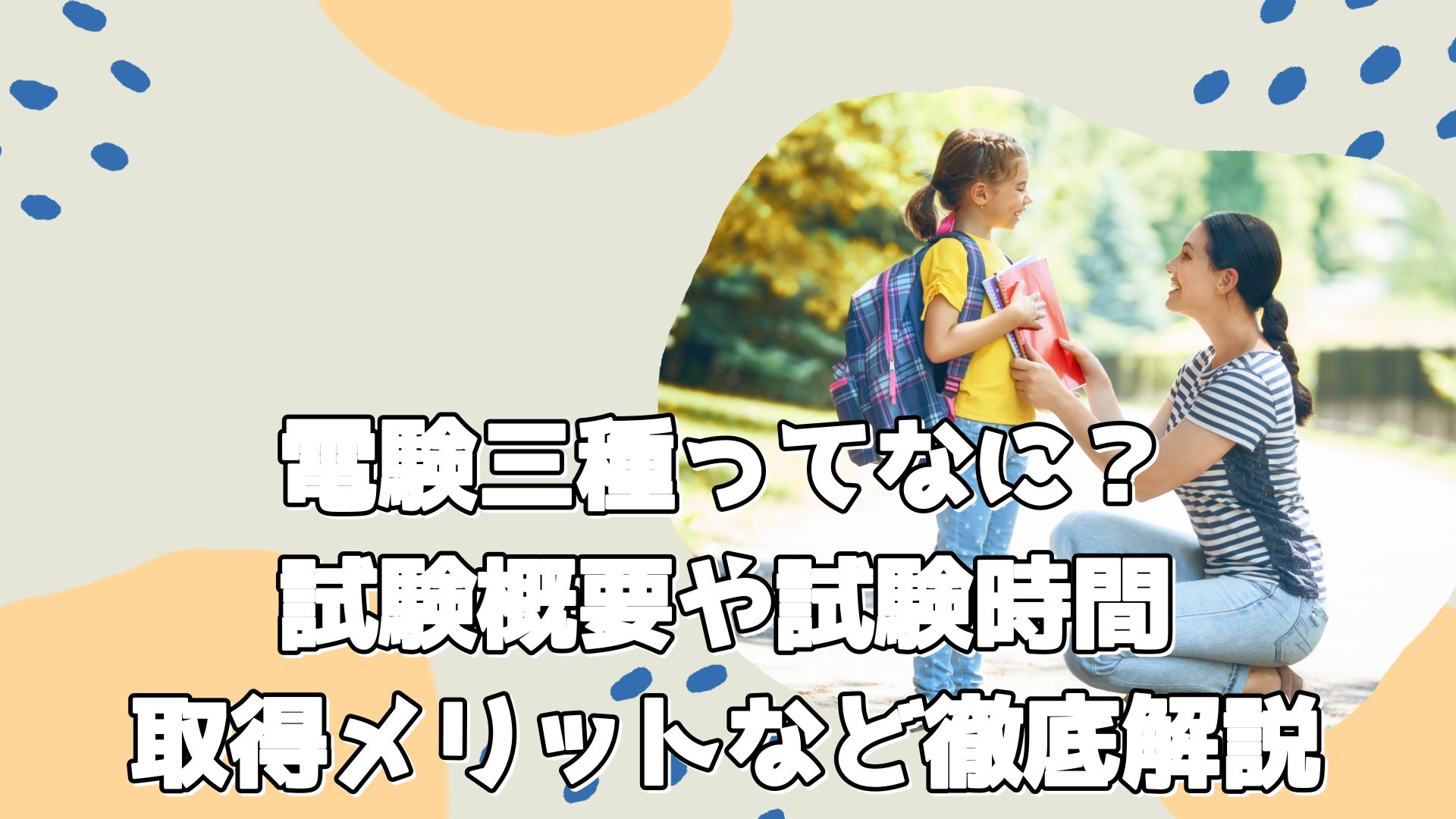

この記事では、これから電験三種を受験しようという方に向け、試験概要に加え取得メリットも交えながら徹底的に解説します!

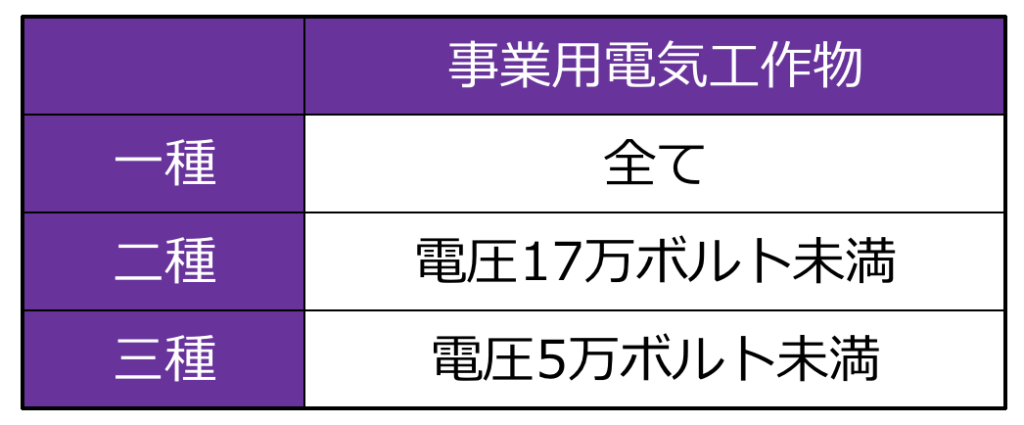

電気主任技術者とは

電気主任技術者は電気事業法という法律に則った国家資格であり、発電所や変電所、工場などの電気設備の保安・監督を行うために必要な資格です。

中でも電験三種の取り扱い範囲は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物となります。

ピンと来ないかも知れませんが、特別高圧が7千ボルトを超える電圧のため、ほとんどの事業者が電験三種で賄えるでしょう。

電気主任技術者は選任資格であり、電気を扱う上で「人の安全や環境を守っていくための専門知識を身につけていますよ」という証明となります。

昨今、電気主任技術者の高齢化や再生可能エネルギー発電所が増加していることを踏まえると人材不足が加速しています。

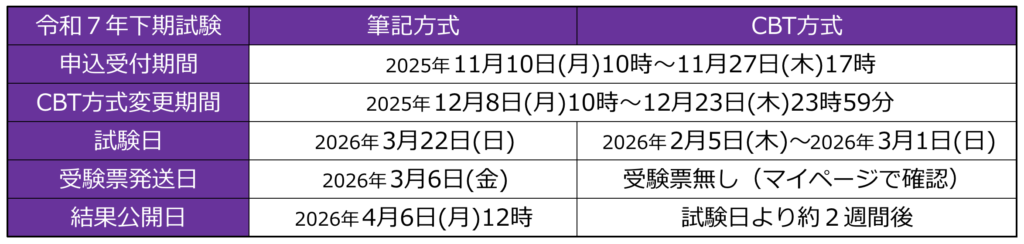

試験日程

日程を紹介する前に注意点として、申込受付期間の最終日は17時までであることに注意してください!

申込を面倒に思い、後回しにしてしまうことがあるので気をつけて下さい。

また、私はCBT方式をお勧めしますが土日に受けたい方は日程確保を早めにしておいた方がいいです!すぐ無くなります!

私は結局平日にしました。

令和7年度下期

申込方法

原則インターネット申込となっています。

書面申込も可能ですが、電気技術者試験センターに問い合わせる必要があります。

また、インターネット申込は、電気技術者試験センターのホームページにてアカウントを作成する必要があります。

- 受験手数料

- インターネット申込:7,700円(非課税)

- 書面申込:8,100円(非課税)

試験方式

試験方式は筆記方式とCBT方式があります。

私はCBT方式をお勧めしています。

理由は、次の試験まで待ち時間が少ないためストレスにならないことや、自分のタイミングで試験を開始・終了ができること、さらに、点数が終了と同時に分かるためその日のうちに今後の勉強計画が立てられモチベーションを維持出来るからです。

筆記方式

- マークシート形式

- CBT方式に変更しなければ筆記方式で受験となる

- 指定の試験会場で受験

- 時間割(正確な情報は受験票を参照して下さい)

- 理論:9:15〜10:45(90分)

- 電力:11:25〜12:55(90分)

- 機械:14:15〜15:45(90分)

- 法規:16:25〜17:30(65分)

- 科目合格済みの場合、それに応じて待ち時間あり。

CBT方式

- PCで解答選択

- マイページから申込変更する事でCBT方式へ変更可能

- 指定の試験会場で受験

- 時間割(正確な情報はマイページを参照して下さい)

- 理論:90分

- 電力:90分

- 機械:90分

- 法規:65分

- 自分のタイミングで終了ボタンを押すか、制限時間終了後10分休憩の後、次の科目に進む

- 科目合格済みの場合は免除科目を除いて、続けて試験開始。

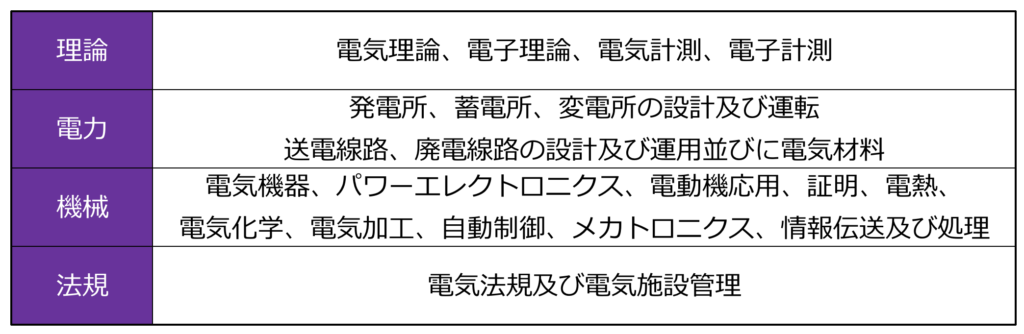

科目の内容

合格基準は全て60点以上です。

科目合格制度

科目合格有効期限は『合格した年を含め3年間有効』

電験三種には科目合格制度がありますが、試験が年に1回だった頃から現在も制度の内容は変わっていません。

そのため、過去は3回の受験で全科目合格する必要がありましたが、現在は6回の受験で合格すればいいため余裕ができました。

もし勉強する時間が取れなくても、半年で一科目合格していけば2年で全科目合格を目指せるため、余裕を持った勉強計画が立てられます。

合格率についてはこちらの記事で整理しています。↓

【電験3種は簡単になった!?】2025年電験三種合格者が分析してみた

電気主任技術者の取扱範囲

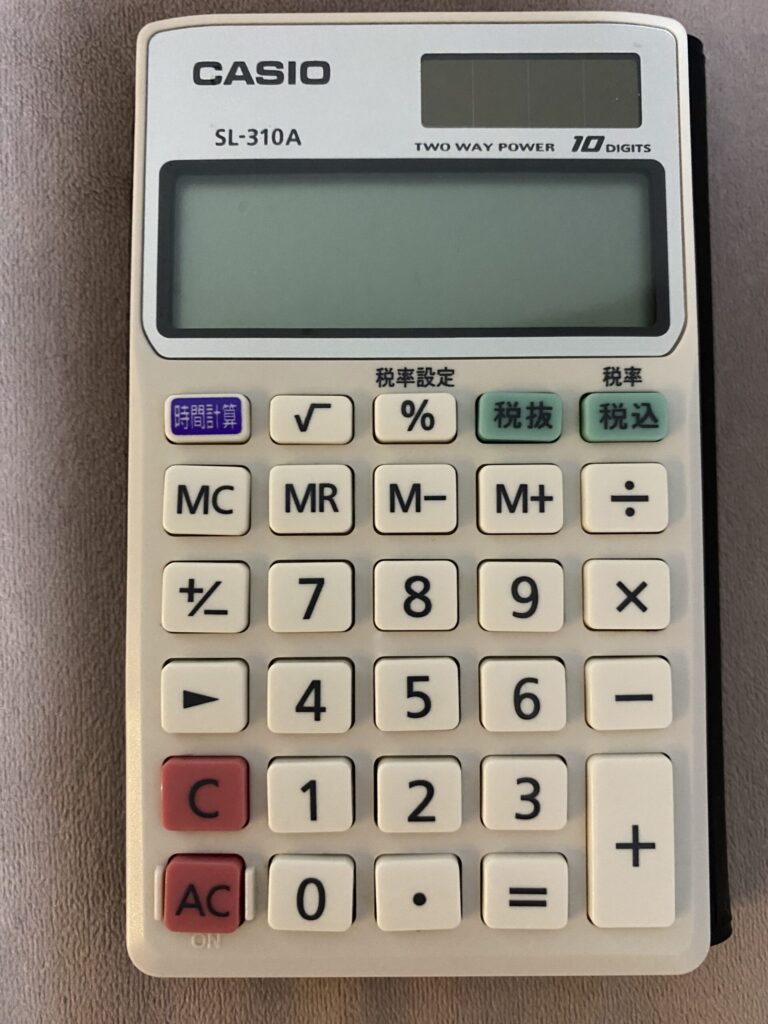

使える電卓

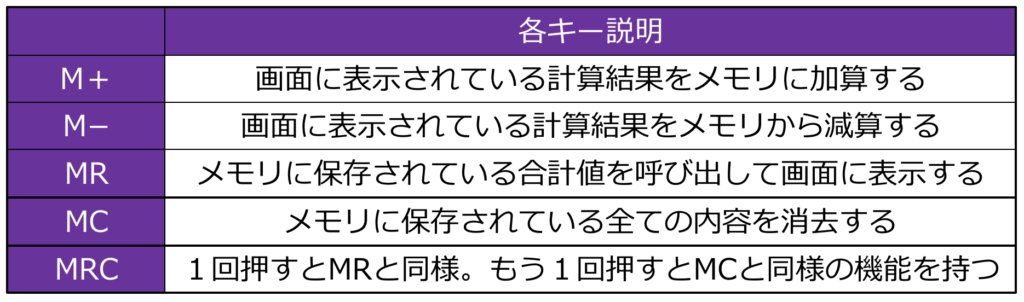

電気主任技術者の試験では、写真のような一般的な電卓のみ使用可能です。

ちなみに写真は私が実際に使用した電卓です。

ルートはもちろん必須ですが、メモリ機能を使いこなすことで計算問題が効率的に進みます。

実は私、メモリ機能を知りませんでした。

たまに当たって「邪魔なボタンだな」と思っていましたが、試験1ヶ月前に気付きました。

例えば割り算。A÷Bを計算します。

私は今までBを計算してメモ→Aを計算して、Aの結果÷Bをしていました。

このBのメモ入りません。

「M+」を押しておくだけで、電卓にメモリされ、「MR」で呼び出せます。

ほんとうに重宝する機能ですので、是非覚えて帰って下さい。

電気主任技術者と電気工事士の違い

電気主任技術者は、電気設備の保安監督を行うのに対し、電気工事士は電気設備の工事を担当する資格です。

つまり両方を持っていれば、工事から保守管理まで一手に引き受けられるため、独立を目指す方は両方取得するといいでしょう。

ちなみに、電験三種を取得すれば電気工事士の筆記試験が免除となります。

効率的にステップアップするなら電験三種から取得することをおすすめします。

取得メリット

年収アップ

現在資格が必要な職場で働いている方は、電気主任技術者に選任されている方を思い浮かべて下さい。

管理職が多くありませんか?そしてその上司に「電験三種を取れ」と言われた事がありませんか?

つまりそういった職場では、管理職になる上で取っている事が大きく評価される可能性があります。

また、取っていない上司に取れと言われることって不服ですよね。そういった意味でも取得している方を管理職にしたいと考えている可能性は大いにあります。

電験三種は難しいというイメージは誰しも持っていますので、持っていると周りから一歩抜きん出る事はできるでしょう。

このように取得することでキャリアアップの道が開け年収アップに繋がりますし、資格手当を整備されている会社もあります。

もちろん資格があるだけで仕事ができない人、やらない人を押し上げてくれる上司はいませんので日々の業務は頑張りましょう。

私は業務で使えるノウハウは【Schoo(スクー)】で得ています。

「トップ5%社員がやっている習慣」などとても参考になります。

毎日生放送は無料ですので、一度登録してみて下さい。

「Schoo」についてはこちらに記載しています。↓

【Schooで未来を変える】社会人も学生も興味が学びに変わる20の要素

異動・転職市場で有利

現在の職場で資格が不要な方は、現在の仕事に不満を持っている方も居るかと思います。

取得することで行きたい部署に異動するためのアピールになりますよ。

実際に私の周りでも営業職から電気の道へ異動した方がいます。

また、電気設備の保安・管理はどの業界でも必要とされていますし、特に工場やビルメンテナンス、電力会社、鉄道会社などでは需要も高く、さらに、高齢化や再エネ発電所の増加によって人材不足にも悩まされているため、転職市場で有利に働くでしょう。

独立開業も可能

経験を積めば、個人で電気設備の保安管理業務を受託し、独立して働くことも可能です。

先に記載したように、電気工事士と組み合わせるといいでしょう。

まとめ

試験概要から取得メリットまで説明させていただきましたが、まずは試験日と申込開始日、終了日。そしてCBT方式への切替開始日についても日々使っているカレンダーにメモをしましょう。

試験を受けるための準備からしっかり意識して取り組む事でモチベーションアップに繋がります。

申込終了日まで記載する理由は、たとえ申込済みであったとしても、その日が来た時にその文字を見るだけでやらなきゃというマインドが生まれます。

またこのブログを読んでいただいているということは、勉強への意欲は出てきているはずです!

そのやる気を継続させる方法はこちらに記載しています↓

やる気は爆発力であり継続ではない

こちらに記載の通り、最近では合格率が15%程度と高くなっている傾向はありますが、依然として難易度は高いです。↓

【電験3種は簡単になった!?】2025年電験三種合格者が分析してみた

独学で勉強する場合は、計画的な学習と過去問対策が必須となります。↓

【挫折しないコツ】電験3種に独学1年で合格した勉強法6選!

知識ゼロの方や文系の方、最短で合格を目指す方は、通信講座も視野に勉強をすることで合格への近道となります。↓

「忙しい社会人向け!」電験三種の通信講座を比べてみたら一択だった件

特におすすめは「アガルートアカデミー」です。

コメント